公元10~14世纪,中国北方相继处于辽、金、元三朝的统治之下。由于这三个王朝分别由善于骑射的游牧和渔猎民族所创建,而主体民族仍然是从事农耕的汉族和其他民族,因此,这个时期沈阳地区的历史文化呈现出多民族文化交融的特色。

辽代时期,在今天的沈阳地区创建了沈州(今沈阳老城区)、辽州(今新民市辽滨塔古城)、祺州(今康平县郝官屯小塔子村古城)、集州(今苏家屯区陈相屯奉集堡古城)、广州(今于洪区高花古城)、双州(今沈北新区石佛寺古城)等州县城。这些州县的居民大部分是从幽燕地区迁来的汉民和北方迁来的渤海国遗民。沈阳市区及其周围发现的辽墓形制主要有两种:一种是石棺墓,一种是砖室墓。石棺多为石函式,有的石棺上面刻有墓主人名款,皆为汉族中下级官员。石棺墓多为火葬,可能与佛教的影响有关。砖室墓多为圆形单室墓,门南向,墓室后部有尸床,有单人葬或夫妻合葬。砖室墓亦有平面呈长方形、六角形或马蹄形的。出土遗物多为陶器和瓷器。墓主人可能也多是汉人或渤海人。

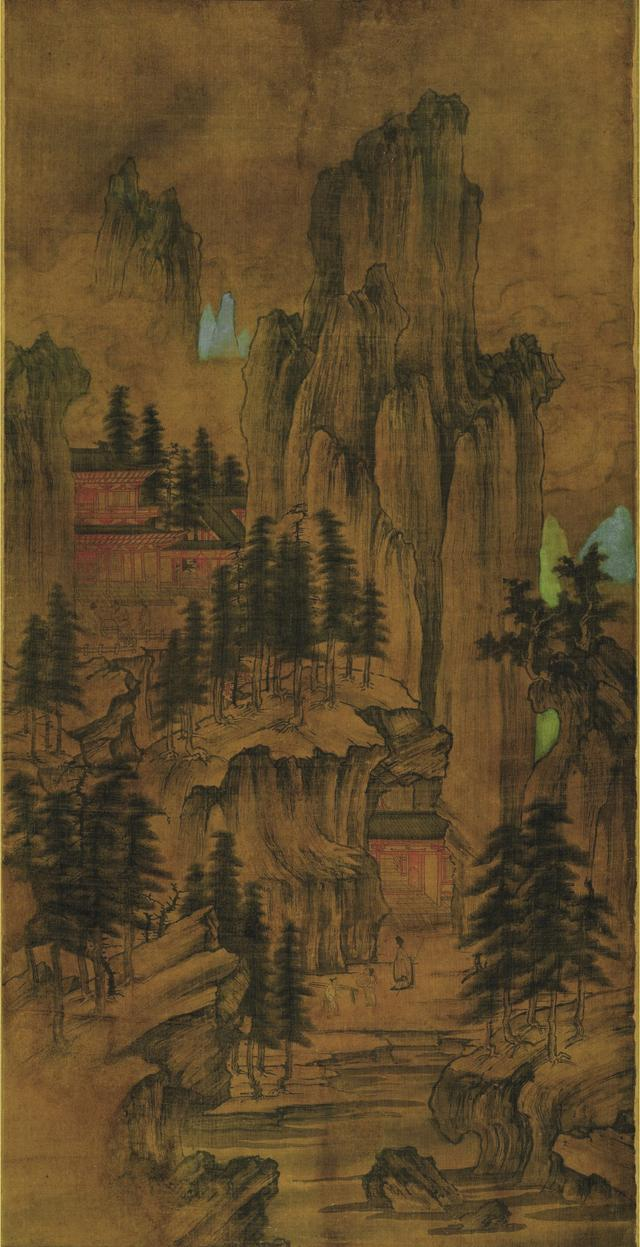

辽代的契丹人墓主要发现于新民、法库和康平,形制多为砖室墓,亦有少量石室墓。墓门多东向,一般随葬马具、兵器、鸡冠壶、鸡腿坛、风首瓶等契丹人常用的器物。大型贵族墓皆为多室仿木结构,墓壁绘有壁画,有的出土有金属面具和铜丝网络,反映了契丹贵族独特的葬俗。随葬品多而珍贵。有的还随葬汉文或契丹文墓志。契丹贵族墓中最著名的是法库叶茂台墓群,自20世纪50年代以来,共发现墓葬20余座。由16号出土的萧义墓志可知,这是一处契丹后族萧氏的家属墓地。其中7号墓是迄今辽宁地区保存最好,出土文物最丰富,珍品最多的一座大型辽墓。葬具为雕刻精美的四神大石棺,外罩木制棺床小帐,出土各类精美文物近100件。其中两幅绢轴画"佚名《山弈候约》图轴"、"佚名《竹雀双兔》图轴"和漆木双陆棋,均属首次发现,尤为难得。

《山弈候约》图轴

《山弈候约》图轴

《竹雀双兔》图轴

《竹雀双兔》图轴

辽代笃信佛教,境内广建寺塔,沈州地区的四座辽塔(崇寿寺塔、辽滨塔、塔湾塔、望山塔)在拆除和维修时都出土了石函以及精美的文物。

金代沈阳地区仍属东京道,辽代沈州等一批旧城继续被沿用。近几十年来,沈阳地区发现了许多金代遗址和窖藏,普遍出土各类铁农具和车马具,表明金代自给自足的农村经济有了一定的发展。金代墓葬在市区内仅1986年在大东区小北关街发现两座。皆为砖室木棺墓,出土精美器物40余件。

金末沈州城毁于兵火,蒙古占领辽东后,为安置内附的高丽人,重建沈州城,元贞二年(1296)设立沈阳路,初置于辽东故城,第二年迁至沈州,沈阳之名自此始。至今保存的元至正十二年(1352)的《沈阳城隍庙碑》是沈阳路迁至沈州的实物证据。

沈阳城隍庙碑

沈阳城隍庙碑

元代的沈阳城生活着汉、高丽、蒙古、女真、回回等族居民。1963年在东陵区汪家乡石庙子发现的一面元至正四年(1344)的铜鼓上所刻施主与匠人中有朴、金、洪等姓,显然是当时居住在沈阳的高丽国人。另外,近些年在和平区、大东区发现的元墓中多出土高丽青瓷,其中一件的圈足上有用隶书书写的"朴玉"二字。

高丽青瓷

高丽青瓷

1992年在新民张家屯出土的一方铜印"沈阳站印"是有关元代驿路的重要文物,它说明早在忽必烈建立元朝之前,沈阳地区已经设立了站赤(驿站)。

(文字来源:《沈阳考古发现六十年》)

- 上一篇 > 《沈阳考古发现六十年》——明清时期概述

- 下一篇 > 《沈阳考古发现六十年》——战国、秦汉到隋唐时期概述

400-014-9996

400-014-9996